四川省广元市宝轮中学 628003

摘要:在高三复习的过程中,学生会遇到一些疑难问题,找不到方法,更不会总结规律,这时需要教师加以指引。细胞增殖与同位素标记的DNA复制两个板块知识的综合运用,成为学生眼中的难点和失分点。本文基于此学情,归纳整理出这一类题型的解题方法和经验规律,让学生能够学有所得、学以致用。本文主要内容如下:第一,构建了一个DNA半保留复制与染色体放射性标记变化情况的模型。第二,解决了两类问题,第一类问题是DNA复制两次,细胞连续进行两次有丝分裂的过程中,染色体放射性标记的变化情况;解决的第二类问题就是DNA复制一次,而细胞连续分裂两次的减数分裂过程中,染色体放射性标记的变化情况。第三,通过例题证明前面两类问题的结论的正确性。

关键词:细胞增殖;有丝分裂;减数分裂;DNA复制;放射性同位素标记

在高中生物一轮复习的过程中,我们总会遇到一些疑难问题,需要我们动脑筋去思考、攻克难题,并总结出方法和规律。细胞增殖与DNA复制综合运用的题型就属于考察科学思维的一类难题。在解决这类问题时,需要我们构建细胞分裂图像与DNA复制相联系的模型,通过对比分析、逻辑推理、归纳总结等科学思维过程,逐步培养学生分析问题、解决问题的能力。

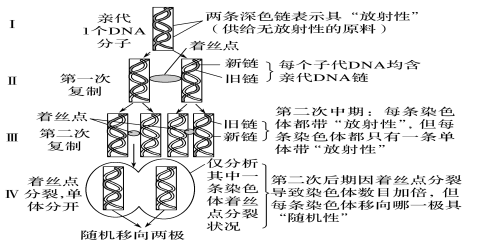

首先,让我们来构建一个DNA复制与染色体、染色单体同位素标记的物理图像模型。真核生物的细胞增殖方式有三种,有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。因为无丝分裂不会出现染色体和纺锤体的变化,所以本文只讨论有丝分裂和减数分裂两种分裂方式与DNA复制的关系。在细胞分裂的过程中总是伴随着DNA的复制。下面的物理图像模型中,展示了DNA被同位素15N标记后在不含放射性的14N培养基中复制两次后,对应的染色体和染色单体同位素标记的变化情况。

据图可知,在DNA第一次复制后,对应细胞的第一次分裂,染色体的两条染色单体均含有放射性的15N。DNA第二次复制后,对应细胞的第二次分裂,染色体的两条染色单体中,只有一条染色单体含放射性的15N,而另外一条染色单体不含有放射性15N。就在第二次细胞分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分开,含有15N的染色单体移向哪一极,具有“随机性”。

其次,我们在做题时,会遇到DNA复制两次,细胞连续进行了2次有丝分裂或DNA复制1次,细胞进行一次减数分裂的情况。下面我们将结合上图模型得出的结论,来分类探究讨论这两种问题,从而总结归纳出做这类题型的规律。

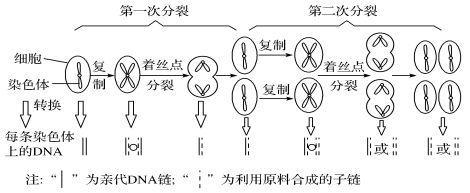

第一类问题是探究DNA复制两次,细胞连续进行两次有丝分裂过程中,染色体的同位素标记的变化情况。我们以一条染色体变化的细胞分裂图像为例,在每一个细胞分裂图像的下方画出DNA分子链含有放射性15N的同步图像,其中竖实线代表亲代含放射性15N的DNA链,竖虚线代表不含放射性15N子代DNA链,“○”代表着丝点。我们以细胞有丝分裂的染色体变化图像来研究一下染色体中同位素标记的变化规律。

据图可知,第一次有丝分裂过后的两个子细胞中的每条染色体均含有放射性15N标记。第二次有丝分裂过后的四个子细胞中,由于第二次分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体移向哪一极具有“随机性”,所以两次有丝分裂产生的四个子细胞中含放射性15N的染色体的条数是在(0-2n)的范围内变化,而且产生的含15N标记染色体的子细胞比例最少为1/2,最多为1(以体细胞染色体数是2n的二倍体生物为例)。

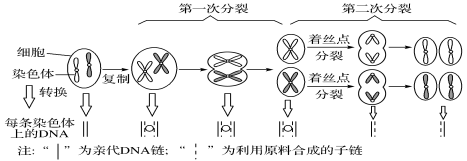

第二类问题探究的就是DNA复制一次,而细胞连续分裂两次的减数分裂过程中,染色体的放射性同位素标记的变化情况。因为在减数第一次分裂的各个时期,有同源染色体联会、同源染色体成对的排列在赤道板上、同源染色体分离等与有丝分裂不同的特殊行为,所以我们以含有一对同源染色体的精原细胞减数分裂的细胞图像为例,来对比分析减数分裂过程中含放射性同位素15N标记的染色体数目变化(其他条件与第一类问题相同)。

据图可知,因为整个减数分裂过程中DNA只复制了一次,所以每一条染色体两条姐妹染色单体上就都会含有放射性同位素15N的标记。减数第一次分裂后期是同源染色体的分离,着丝点没有分裂,姐妹染色单体也没有分开,减数第一次分裂完成后,两个次级精母细胞中的染色体数目减少了一半。减数第二次分裂后期,着丝点分裂,接着姐妹染色单体就分开成为两条子染色体,因为两条姐妹染色单体中都含有放射性同位素15N的标记,因此只是一次减数分裂产生的四个子细胞中每条子染色体也都含有放射性同位素15N的标记。

再次,我们用两道例题来验证前文所探究的两类问题的结论是否准确。例如例题一,用32P标记玉米体细胞(含20条染色体)的DNA分子双链,接着把这些细胞转入含31P的培养基中进行培养,就在第二次细胞分裂完成后,每一个细胞中被32P标记的染色体条数是( )A.0条 B.20条;C.大于0条小于20条;D.以上都有可能。根据我们上文提到的第一类问题的结论,子细胞中含放射性标记的染色体的条数在(0-2n)的范围内变化,所以正确答案是选D。又如例题二,

把全部DNA分子之双链经32P标记的雄性动物细胞(染色体数为2n)放在含有31P的培养基中培养。经过了连续2次细胞分裂之后产生的4个子细胞,再检测子细胞中之情况。这些推断正确的为( )A.如果进行有丝分裂,那么含32P染色体的子细胞比例一定是1/2;B.如果进行减数分裂,那么含32P染色体的子细胞比例一定为1;C.如果产生的4个子细胞中的染色体都含32P,那么一定进行有丝分裂;D.如果产生的4个子细胞中的染色体不都含32P,那么一定进行了减数分裂。根据我们上文总结的第一类问题的结论,两次有丝分裂产生的四个子细胞中含32P标记的染色体的子细胞的比例最少为1/2,最多为1。还有第二类问题的结论,一次减数分裂产生的四个子细胞中每条染色体都含有32P标记。因此可以看出,A、C、D都是错误的,正确答案选B。通过这两道例题,充分说明我们归纳总结的这两类问题的结论是准确无误的,可以直接当作规律运用。

最后,通过我们对细胞增殖与DNA复制知识综合运用题型这一类问题的解析,我们发现在解决生物难题的过程中构建模型的重要性。发现问题后,要提出自己的假说,再采用图文结合、数形结合、模型构建等科学思维去演绎推理,最后再通过其他例题去验证,最后总结出规律性的结论,这不正是我们生物遗传学之父孟德尔曾经使用的“假说演绎法”吗?所以我们在以后的学习中,一定要将科学研究的方法在实践中加以运用。真正做到来由所学,学有所得,学有所长,长有所用。

参考文献:

[1].王朝银. 2022年版创新设计《高考总复习》生物.[M].陕西人民出版社