(天津师范大学新闻传播学院·天津·300382)

摘要:近年来在中国的娱乐文化领域,偶像明星生产的过程与粉丝追星的方式发生了更新迭代,出现了一种全新的造星模式——偶像养成模式,从而形成了某种特定的粉丝群体,饭圈粉丝会有组织地大规模为偶像进行投票、反黑、打榜、控评等一系列应援行为,在这个过程中产生的极化作用又推动了一些粉丝行为的极端化。本文以微博平台中粉丝“攻击性控评”行为为例,基于微博平台中饭圈粉丝群体的非理性控评现象展开讨论,以现有文献资料为依据,对相关概念完成界定,再结合相关实例进行内容分析,分析控评行为的伦理困境与两难选择,引入群体极化理论以及总体饭圈环境因素分析,研究造成粉丝失范行为的影响因素,从而探索出适合的解决方式和优化策略,对打造健康向上的饭圈粉丝文化,具有一定的现实意义和研究价值。

关键词:攻击性控评;饭圈粉丝;失范影响;优化策略

1概念界定

饭圈具有多元圈层性,内部人员结构复杂,内部矛盾多,控制难度高,因此通常会采用制度化的管理模式,对粉丝的行为进行约束,消除各种内在矛盾,提高社群的规范性。本文讨论的“攻击性控评”指的是当粉丝认为自己支持的偶像受到了来自他人的不公平待遇,粉丝认为这样的言论有损于偶像的形象,便会引起攻击型控评。新浪微博是饭圈粉丝集合的主阵地,微博自2015年起,就建立健全为追星量身打造的相关体系,该体系有特殊的数据生产与流量打造标准。在流量标准的设定上主要以用户数量、阅读数量、用户生产内容数量等指标作为参照,活动的号召力以及宣传效果能够通过搜索指数、微博转赞量、超话排名等相关数据具体表现出来,数据的优越性与粉丝群体规模、活跃程度以及宣传执行能力直接挂钩,数据逐渐成为商业发展的重要因素。这也直接造成了饭圈粉丝对于数字指标有着上纲上线的执着,一个饭圈爱豆可以没有代表作,也可以不需要很独特的才华,只要有话题,数据漂亮,就能变现,这俨然促进了饭圈数据刷新、控评以及超话打榜等行为的发展。

2 影响因素分析

2.1 群体极化

“粉丝攻击性控评”的重要成因是群体极化,粉丝群体受到了来自外界的刺激并对此做出了应急反应,这使得群体保持在一个高度紧张的状态,这种反应是出于保护的冲动,并没有经过太多的深思熟虑,尤其是当负面消息支持者言语过激时,随时会引发网络上的互骂。群体情感的夸张与简化使得粉丝极容易走向偏执的极端,封闭导致真实信息匮乏,产生信息同温层之下的盲目,他们通过树立集体敌人来增加凝聚力,在打压异己中感受快感,在与外界刺激的对抗下,群体会逐渐的减少怀疑和不确定性,更加明确自己的粉丝属性以及归属感,同时也意味着他们与外界的意见产生了不可沟通性,要么完全认同,要么完全拒绝,而不是可以进行理性的探讨,从而引发不同群体之间的网络暴力行为。

2.2 虚拟崇拜

当前偶像模式下,与其说是偶像,不如说是造神,粉丝将偶像看作自己的所有物,在陪伴偶像不断成长的过程中,粉丝会对偶像的品质愈发趋于理想化,形成完美虚拟人格,这也符合拉康的“镜像理论”。“镜像理论”是对个体认知的深层剖析,拉康认为,人类的认识源于对形象的迷恋,而该形象也是主观想象而成的,即为“理想自我”的投射,其实是虚幻的。同时他认为:“镜像阶段实际是一个自欺的瞬间,即为一个由虚幻影像而引发的迷恋过程。”弗洛伊德提出“投射”的概念:“投射是自己从别人那里发现自身的情感、想法或愿望的一种心理保护机制”。粉丝将网络上所见的偶像形象想象为镜中理想自我的“投射”,自身的价值观以及情感也会投射在偶像身上,随着偶像的成功也进一步完善了对“理想自我”的塑造。面对生活、工作和学习等各方面现实压力,迷群很难完成理想的“自我”状态,但在虚拟社区中,迷群能更易获得“自我满足”感,进而实现自我价值,本质上来看这就是一种深层次的“自我认同”。在这种情境之下,粉丝认为自己的偶像是完美无瑕的所有物,自然容不得批评甚至是客观评价,甚至会感同身受到自我被侵犯而加大攻击力度。

2.3 资本操作

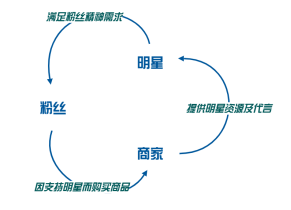

粉丝经济归根结底是一种资本市场选择,社交平台与娱乐商家在其中承担着重要的角色,微博作为其中的代表,其本质为民营企业,它内部的经济活动路径、商业管理规定变动以及其产品的推出等等都会对媒介活动带来影响。约翰·费斯克对媒介中的经济进行分为两类:金融经济与文化经济,其中文化经济内交易的是无形的资产:意义、快感以及社会身份。微博作为需要盈利的企业,在积累财富时设置偶像势力榜、超话排行榜等,通过纵容黑粉以及刷票等灰色产业,刻意制造意义与快感的文本,利用“虐粉”心理,通过营销号发布不实消息或娱乐圈谣言来引起不同粉丝全体之间的对战等,加重粉丝群体焦虑,从而刺激粉丝文本生产的活跃度以及用户粘性,再将粉丝作为具有价值的注意力资源贩售,进而形成一个平台利益循环。同时资本提供带有偶像代言的产品,并出售给粉丝,粉丝为了支持偶像的代言进行消费买单,从而使资本获得经济效益。在偶像粉丝圈中,商家在进行“粉丝经济”的运营方式被粉丝叫做“割韭菜”,粉丝将自己比作“韭菜”,商人则是“收割者”,韭菜一茬接一茬地长,永远割不尽。下图1.1为粉丝经济的三方关系示意图。

图1.1 粉丝经济的三方关系

3 规制办法探讨

此类网络舆论还存在一个责任主体困难的问题,与单个道德评论相比,我们很难找到网络舆论的责任主体。饭圈粉丝形成的这个力量巨大的网络舆论场并没有一个主体,它不受任何一个人的控制,因而也找不到一个为之负责的主体,在这种情况下,我们只能一方面希望粉丝群体各负其责,尽可能进行相对合理的道德评论; 另一方面希望各个偶像与平台商家负起责任,对网络舆论行为进行适当的引导调节。

3.1偶像方面

“粉丝控评”原因之一是偶像工作室以及偶像本人在无论是宣传方面还是谣言应对方面都存在着严重的滞后性,因此粉丝从维护角度出发,展开了自发的“控评”行为。当偶像有了任何新的作品上线,工作室和偶像本人利用微博宣发后,大多数情况下并没有其他后续较为明显的宣传操作,微博信息流更新快,基数大,短暂的宣传无法给用户留下较深的印象,偶像工作室应该适当增加信息沉淀的宣传方式,完善官方的宣传渠道。此外,偶像工作室以及偶像本人要在日常运营是多多引导粉丝良性发展,在面对流言传播时建立危机反应机制。等待流言扩散再补救不仅效果甚微,而且会消耗大量的时间精力,对偶像人设形象造成负面影响,也容易引起粉丝的“暴动”。攻击性控评是粉丝群体的自发行为,但并不是完全脱离偶像本人的,许多情况下明星的参与能有效引导粉丝,比起平时控评带的“粉丝滤镜”的发言,有了偶像本人引导后的控评措辞会更为客观中性。

3.2粉丝方面

提高粉丝群体的媒介素养,根据社科院发布的微博用户调研报告,微博用户中,高中以下学历的用户占比74.88%,接近四分之三的人群没有接受过高等教育,根据微博发布的年度用户报告,微博用户中年龄占比最大的为23-30岁之间,占比40%,16-30岁范围共占比81%。青年群体缺少良好的网络媒介素养教育,容易被在被匿名性网络社区下放大的谣言所影响情绪,发表不利于网络环境健康发展的言论。提升网民的媒介素养,不仅仅应该在学校教育方面做长期准备,增加学校中关于媒介素养教育的专业课程,引导青少年合理使用网络;同时在粉丝群体中,许多意见领袖为了自身利益,利用了自身的影响力去故意发表煽动性的话题引到粉丝为自己增加热度吸引更多人的关注,应该对网络中有影响力的意见领袖进行规范约束,从流言传播的源头进行管理,同时建立完善的举报机制,对恶意造谣传播流言的意见领袖进行通报处罚,鼓励意见领袖帮助群体筛选信息,判断事实真相,正确引导粉丝群体,通过意见领袖的以身作则影响广大网友意识到媒介的正确使用方法。

3.3平台方面

微博实名制以及ip地址显示的影响力在微博中没有起到渗透作用,无论是粉丝骂战所承担的责任不足以警示粉丝群体规范在网络上的言行。微博实名制的实施深度一直有争议,支持的人认为微博实名制有利于维护网络环境,能够让人们对自己的言论负责,提升用户在使用媒介时的责任感;反对的人认为实名制不利于网络的自由环境发展,阻碍意见自由交流,不利于人们发言的积极性。但必须明确一点的是,没有无限制的自由,表达自由的权利也应该在合法的基础上,对他人肆意的言语攻击已经属于非法的行为。网络的匿名性有将个人利益排除在外的隐患,只有将个人利益与网络使用所绑定,才能够约束网民的行为。为了微博日后良好的言论环境塑造,实名制还可以继续推行,将微博用户行为记录与个人信用绑定,能够一定程度上牵制微博上肆意诋毁辱骂他人行为。同时微博可以通过后台技术来协助规范“粉丝控评”,增强识别机制,加强对相关灰色产业链的监管控制,筑牢底线意识,不能由于过度热衷于追逐利润最大化,而为了一时的热度和流量,把“制造快感、追逐快感”当成全部的目标,而应带动整个平台用户的正向活力,激发更多的用户参与讨论的积极性。

4 研究结论

综上所述,饭圈内部由攻击性控评等非理性应援行为造成的伦理问题必须正视,但这些问题并不仅是粉丝内部生成的,也不能仅仅靠批评饭圈脑残或进行伦理呼吁来解决,其根本是如何避免数据权力被技术、商业、娱乐资本过度掌控,如何避免数据化、流量逻辑对于社会的整体侵蚀,无疑需要各方合力以及公权力进行限制,但公权力如何限制,限制的边界在哪里,这又是无法回避且有待进一步讨论的问题。

参考文献

[1][法]米歇尔·德赛都.日常生活实践方琳琳译,南京:南京大学出版社

[2][美]约翰·费斯克.理解大众文化[M].王晓珏、宋伟杰译,北京:中央编译出版社.2006

[3][法]皮埃尔·布尔迪厄.区分:判断力的社会批判[M].北京:商务印书馆.2015

[4][英]Matt Hills.迷文化[M].朱華瑄译.台湾:韦伯文化国际出版有限公司,2005:25-32.

[5]袁跃兴.不能漠视“粉丝文化”崛起[J].人民论坛,2007(04)

[6]吕鹏,张原.青少年“饭圈文化”的社会学视角解读[J].中国青年研究,2019(05)

[7]姜明. 大众文化视域下的中国粉丝文化研究[D].吉林大学,2016.

[8]邓惟佳. 能动的“迷”:媒介使用中的身份认同建构[D].复旦大学,2009.

[9]李思思. 赛博空间中韩流迷群的身份认同建构[D].浙江大学,2017.

[10]张慧敏. 自媒体时代公民参与社会治理变革研究[D].南京航空航天大学,2018