东莞市东城建筑规划设计院有限公司、广东东莞,523000

摘要:校园建筑空间环境是教育环境中的一个重要组成部分,它对青少年教育产生了深远的影响。在国内教育持续改革发展和城市集约建设需求下,校园空间有走向城市共享核心区域之势,其开放性与共享性左右了区域活力。本文通过分析校园共享需求的具体内涵和价值意义,对校园建筑空间规划作出基本概述。以东莞市外国语学校东城分校建筑规划项目为例,从规划层面、建筑层面以及其他方面开发新型建设空间理念与设计手法,重点分析校园外部与内部的空间结构规划,促进体育设施和文化设施利用率的提高,使校园和社区之间,校园和城市之间的关系更为融洽。

关键词:校园建筑 空间规划 校社共享 空间结构

1 引言

教育的不断变革引发了我们对于教育环境的思考。当下,校园建筑已经成为城市及社区的重要公共建筑空间,满足学校师生及社区居民行为心理需求已经成为空间规划的基本条件。以共享理念为出发点,让校园作为城市公共性资源空间的基础,强化与社会空间的联系[1]。充分考量合理规划,紧跟时代的步伐,顺应城市发展的要求,营造出更加丰富、有弹性、全方位有效使用的建筑空间,为城市社区营造友好氛围,为增加城市土地及公共设施利用率创造有利的条件。

2校园“共享”需求的具体内涵和价值意义

“共享”是倡导在功能配置上具有通用性、集约性、共享性等使用特点。在“共享”的价值导向下,基础教育服务设施可以通过空间共享、共建等方式更好地与社区、城市融合。落实终身教育的理念并通过数据创新、数据安全等,使教育信息知识和空间资源在社会上开放和共享。紧紧围绕立德树人这一根本任务,建设融合创新育人模式的校园物质空间,用沉浸式设计手法创造和开发多样化学习模式来引导并提升学生认知。

“共享”的价值着力于营造“共享”的环境关系,应为师生塑造安全、健康、适用和高效的学习使用空间,并最大限度地节约资源、保护环境、减少污染空间设计[2]。应有利于各种教育资源向社区和城市进行开放和共享,将智慧手段与线上线下等多种手段相结合,将社会、校园及其他各类资源最大化地融合在一起,为学生提供更便捷,更舒心的共享服务体验。校园建筑空间规划设计中“共享”的价值意义详见下表。

序号 | 价值意义 | 具体解读 |

1 | 学术意义 | A 突破了校园为封闭空间这一界定,不仅扩大了学校的内涵空间。还可公开、分享给周边公共社区; B 同时对城市公共基础设施进行合理利用,对于体育设施、文化设施实现了更为合理的规划,城市土地利用效率提升[3]; C 利于补充扩展学习型社区相关理论研究,促进校园成为社区中心和学习型社区的理论路线开发,促进完善校园某些功能空间、设施的经营策略,进一步适应外围社区居民的日常需求。 |

2 | 实用意义 | A 共享理念中校园空间的设计手法与建设手段都具有优越性,于中观层面上对校园空间进行再审视,促进校园空间设计理念的更新,并为现有学校提供空间改造方法与路径[4]; B 利用项目设计进行校社共享探讨与研究,有助于优化社区建设,促进社区公共基础设施的建设水平和利用效率。能够更好地满足社区居民的生活需求,丰富社区居民的文化生活,为构建节约型社会带来了良好的效果[5]; C 以校社共享为理念进行校园建筑设计,有助于城市集约用地前提下城市最大限度地发掘土地利用价值,改善城市中各个组成部分间的相互关系。 |

图表1 “共享”需求在校园建筑空间规划设计中的价值意义

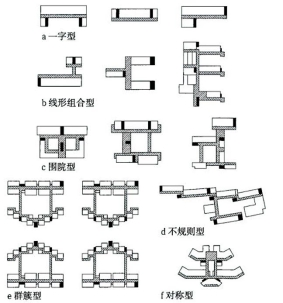

3 校园建筑空间规划基本概述

校园的基地形状、基地尺寸、使用模式、公共空间限定方式等,控制了校园空间主导及校园中心的形成。校园空间有4种主导型模式,分别是以校园与公共设施合用、校园公共空间、校园体育场地和校园建筑[6]。校园基本功能可以分为5个单元:教学功能区由普通与专用教室、公共教学用房及其他空间组成;行政办公功能区由广播室、卫生室和行政楼组成;体育设施功能区由体育场、体育设施、建筑物组成;生活服务功能区由师生及职工食堂、宿舍、辅助设备房组成[7];文化及其他有关设施的功能区有报告厅、图书馆等;核心校园区主要由升旗广场、校园绿化组成。由标准尺寸教室单元拼组 ,或由若干个教室拼组而成的单元体块可以组成校园中最基本的使用单位[8]。对基本单位重新拼组,就可以生成形态各异的小组群,基本单元组合形体构成详见下图。

图1 基本单元组合形体构成(图片来源:建筑设计资料集第4分册)

4 东莞市外国语学校东城分校建筑规划项目案例分析

4.1项目概况

东莞外国语学校东城分校位于东城街道主山社区,周边用地以居住用地为主,南接振兴路,西靠桥山路,东临环城东路,交通便捷。本项目的设计讨论了校园和社区之间分享的可能:一,突破学校作为一个封闭实体的内在界定,把学校改造成为一个以学生为中心,以社区为中心的学习共同体。渗透社区语境中高密度城市用地集约节约使用环境中校园和社区的良性互动,缓和用地紧张矛盾,打破学校与社区相互封闭的组织形式,提高了学校及其附近社区公共服务设施运转的效率,较好地解决了社区居住运动场地欠缺,中学运动空间资源闲置所造成设施使用效益低下等双重问题;二,通过对项目进行设计和分析,归纳出学校共享功能空间、共享设施类别类型、共享模式等,探索学校教育设施和社区共享理念,对校园进行了功能设定总体布局。东莞市外国语学校东城分校建筑规划项目规划总平,详见下图。

图2东莞市外国语学校东城分校建筑规划项目规划总平面图

4.2空间结构分析

4.2.1外部空间结构分析

校园外在空间层次划分为城市—社区—街巷—校园三个阶段。校园与教室,街巷与社区的相互联系决定教育在城市居民中的影响程度以及城市居民在教育活动中的参与程度。通过持续推进“开放式的可持续空间”建设,通过将社区、街巷等空间作为校园生活的延伸,逐渐演变成校园学习的地方。参与和支持这些活动的空间将是共享校园空间规划设计中的一个重要组成部分。

学校建筑空间规划共享需要以内部空间为主,辐射外围社区空间,让社区和学校外部空间密切联系。学校服务半径与所在社区内相对位置做相应关联:中心服务半径越小就相对较安全,但对于居民扰动较大;学校在小区一隅时,尽管其服务半径扩大,降低对周围环境的扰动,但是它会靠近主要干道而增加往来人员的安全隐患。东莞市外国语学校东城分校建筑规划过程中,重点分析设计用地周边社区范围与道路交通情况,将主要学生活动空间放置于交通支路与社区衔接处,在能够保证空间与社区共享的基础上,最大化地实现共享动线的安全性。东莞市外国语学校东城分校建筑及周边环境情况,详见下图。

图3 东莞市外国语学校东城分校建筑规划项目规划鸟瞰图

4.2.2内部空间结构分析

鉴于校园内的行政办公,宿舍和其他一些功能空间不能共享给社区使用,因此不在本文的研究范围内,把可在社区内分享的校园空间划分为如下5种类型:

(1)多种功能教育用房构成的教学区包括教学楼,办公楼及实验室等构成的教学区;

(2)各类体育建筑及体育类功能设施构成的体育活动区,包括运动场和球场、游泳池、体育馆等;

(3)文化设施区包括图书馆和报告厅;

(4)后勤生活区包括学生食堂和厨房;

(5)自然科学实验基地与场地绿化构成绿化区域。

图4 可以与社区共享的校园空间分析图

根据学校建筑空间不同功能特点,学校总体平面布局主要有以下几个条件限定:基地位置、原始地形地貌、出入口位置、周围环境、运动场大小、内部场地环境、建筑特征、功能构成等。校园内布置方式分为分散式,集中式和组团式三种。根据项目前期分析和调研,东莞市外国语学校东城分校的建筑空间规划更适应于组团式的编排方式。学校空间按其不同用途划分为学习、休闲、运动与交往空间。学习空间在学校空间中形成了主要部分,包括教室,图书馆以及信息中心,承上启下担负教育教学职能;休闲空间为了适应学生活动需要而设,与中心花园相连;生态实践园地和活动广场担负着同学们玩耍,交流和晨读的作用,供同学们认识自然,与自然接触,营造出良好的物质平台;运动空间就是为了适应学生体育运动的需要而存在的建筑内部与外部空间之和,包括运动场、游泳池、球场及体育馆;交通空间是校园内部的线性交通,包括不同尺度的校园道路、节点广场、停车场等,保持了学校各重要功能空间的连通;节点空间是学生们交流休闲的场所。

除寒暑假开放外,学校空间按其利用频率可划分为高档次,中档次和低档次三类。以使用频率为单位,高频是指日常都需要用到的地方,比如教学楼,办公楼,食堂等以及宿舍等;中频利用空间是指周为时间单位需利用的场地,例如体育场和实验室;低频的利用空间是指平时在一定时间内偶尔会用到的空间,比如体育馆,实践基地和游泳馆。

4.2.3以共享理念为基础的建筑空间共享

针对前文提出的对校园内部空间构成的研究与校社共享理念相结合,可对校园空间进行共享频率的分类。对于高频、中频、低频3种共享空间进行合理规划设计,其中高频的共享空间就是日常性的公开,共享的时间段是指正常上课日放学和假期全天;中频共享空间是一个时段性的开放,共享时间段是指节假日全天(含周六日),寒暑假及法定节假日等;低频的共享空间就是补充性开放和共享时间作为特殊活动的需要时期。校内公共服务设施通过建筑共享空间的规划,社会开放利用率得到了改善。

在整个项目的规划设计中,学校教学用房和其他教育空间,可根据利用的周期性和群聚性依据其使用率和利用度,在有特殊活动需求的情况下有序地对社区开放。校园功能空间与社区公共空间相结合进行布局,学校体育场与社区公园结合布局、学校图书馆与社区文化中心相邻、学校的康复设施加社区医疗衔接、学校的公共教学与社区培训相结合等,分而治之,全面运作,最终使学校内外空间形成更多互动和整合,达到空间立体化、交通系统化、功能复合化的目的。

5 结语

“校园”是重要的公共建筑空间,它既要满足完善教学使用功能,为教师和学生提供一个安全的学习生活环境,又要保持学生的身心健康。当前校园建筑空间设计为了规避外界危险,喧嚣等因素,通常会选择关闭自己而孤立于周边社区环境之外,这种空间设计不仅会从社区层面上妨碍空间的流动性、通透性,而且会从校园层面上影响学生的社会实践、社会交往等[9]。学校空间向周围社区空间延伸,学生能够更多地在社会实践中学会技能,也更利于其自身各方面成长,对社区也产生了多层次有益的作用,满足了社区人员物质和精神上的诸多需求,有效提升了社会空间设施的利用价值。

参考文献

[1]刘旭红.刘奕华.基于集约化校园建筑多样性空间的设计探讨[J].中外建筑,2022(09):100-106.

[2]黄荣钦.吴运法.集约模式下中小学校园空间形态控制指标研究[J].华中建筑 ,2021,39(6):69-74.

[3]向荟琳.李怡颖.黄翼.等.既有学校改造设计的思考:以阳江应用型本科院校为例[J]. 南方建筑,2020(5):26-31.

[4]肖毅强.邹艳婷.肖毅志.叠园:营造高密度都市的课间乐园:深圳市福田区新洲小学设计思考[J].建筑学报,2021(3):27-34.

[5]崔柳.赵宇婷.李东宸.城市微空间更新与城市触媒效应关联性设计实验研究一:奉贤南桥镇口袋公园更新设计国际竞赛实录[J].中国园林,2020,36(8):47-51.

[6]吴震陵.李才全.章嘉琛.多元包容——中学校园设计策略的思考[J].建筑与文化,2021(2):81-82.

[7]何莹.基于共享理念的中学校园建筑规划设计研究 [D].重庆:重庆大学,2021.

[8]郭伟杰.筑业中国:1914-1935 亨利·茂飞在华二十年[M].卢伟.冷天.译.北京:文化发展出版社,2022:25.

[9]赵虎.李志民. 罗琳.“教育综合体”模式下超大规模高中集约化设计研究[J].华中建筑,2019(1):76-79.