四川瑞科同创电力工程设计有限公司内蒙古分公司,内蒙古 呼和浩特 010000

摘要:我国的湿陷性黄土分布较广,尤其以西北地区最为显著。大厚度湿陷性黄土地基状况分析和处理方法一直是西北黄土地区工程设计中的热点,也是难点问题。加之城市大规模扩建,建设过程中产生了大量的不密实的回填土地基。在电站建设中,不良地基处理的重要性不言而喻。本文以西北某电站为例,列举西北地区一般处理方式,通过技术、经济比选进而选择合适的处理方案,处理案例可供在西北地区大厚度湿陷性黄土、填方区电站建设地基处理提供参考和借鉴。

本电站位于西北地区某市区。交通条件便利。周边有居民楼及污水处理场。

1、地震设防烈度:

根据工程场地的地层结构及其工程性质,按《建筑抗震设计规范》(2016年版)(GB50011-2010)表4.1.3和表4.1.6判定,拟建场地土类型为中硬土,建筑场地类别为Ⅱ类。属对建筑抗震一般地段。

2、地质液化情况:

根据《建筑抗震设计规范》(2016年版)(GB50011-2010)4.3条规定,场地内并无分布有饱和粉土,故可不考虑地震液化的影响。

3、湿陷性黄土评价:

变电站分布有素填土、黄土状粉土,具有大孔隙,垂直节理发育,属湿陷性黄土,湿陷程度为中等,湿陷类型属自重湿陷性黄土,湿陷等级为II—IV级(中等~很严重)。

4、地下水条件:

勘测期间钻探最大深度范围内未见地下水,根据周边建筑经验,地下水埋深在28.00~29.00m之间,水位标高一般在1924.00~1928.50m之间。不考虑地下水对本工程的影响。

原地基处理仅达到砾砂层。根据本阶段地勘资料,砾砂层下的④黄土状粉土层厚度3.60~10.20m,湿陷剩余量为112.19mm~186.98mm,不满足《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018)中第6.1.4条中对于乙类建筑处理后剩余湿陷量小于150mm的有关规定。根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223—2008,规定:“330kV及以上的变电所和220及以下的枢纽变电所得主控通信楼、配电楼、继电器室抗震设防类别应划为乙类”。此外,330kV GIS基础及110kV GIS基础对沉降差要求较高,厂家一般要求:任意两点间的相对沉降差值小于20mm,包括大板本身任意两点间、套管基础间、大板与套管基础间。

根据岩土勘察报告,需要做的工作:1)对上层未固结土层密实处理,目的在于增强上层地基承载力。2)对湿陷性黄土地基处理,目的在于通过消除黄土的湿陷性来增强地基承载力。目前,湿陷性黄土地基的处理一般采用垫层法、强夯法、挤密法、预浸水法等。下面对适用于本工程的地基处理方法进行初步判别。

1)垫层法。根据《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025-2018第6.1.11条文,湿陷性黄土地基处理方法使用范围及可处理的土层厚度,垫层法不能消除本工程湿陷性。

2)强夯法。在拟建场地中,黄土的塑限含水量均值为 17.1%~17.6%,而其天然含水量均值为 5.0%~8.8%。且站址北侧垃圾转运站、站址南侧住宅楼,道路、通信、城市给排水管网均已经建成,应尽量避免对周边的建筑物及环境的影响,减少噪音及扬尘的污染。强夯法适用于处理地下水位以上、含水量10%~22%且平均含水量低于塑限含水量1%~3%的湿陷性黄土地基。综上所述,强夯法不适用于本工程。

3)预浸水法。因站址紧临市政道路、给排水管网,若采用预浸水法,可能存在场地土固结下沉引起的道路塌陷、管网破裂的风险。所以本工程不采用预浸水法。

4)挤密桩法。即:挤密桩法、孔内深层强夯法;挤密法可处理5m~25m的土层。本工程可采用消除地基部分湿陷量的措施,处理深度不小于基础底下湿陷性土层的2/3。从而部分消除土体的湿陷性及达到加固地基的目的。

5)灌注桩基础。本工程亦可采用灌注桩穿透黄土层做为建构筑物的基础。

根据本阶段的地勘资料,除了要消除黄土地基湿陷性,还需对表层未固结素土处理,以提高承载力满足工程需要。未固结素土一般可通过挤密处理或分层压实处理。挤密法可在处理湿陷土层的同时完成未固结土的密实处理。分层夯实分为一般碾压和冲击碾压2种形式。一般碾压压实厚度一般为0.3m。冲击碾压压实厚度一般为0.8m~1.4m(冲击能25kJ的冲击压路机有效影响深度为1.4m左右)。

下面分别从技术、经济两个方面对本工程的地基处理方案加以比选。

依据初选结果,挤密桩法和灌注桩法都可用来处理案例工程的湿陷性黄土地基,本工程拟选用素土挤密桩法与灌注桩法比较。

素土挤密桩法

素土挤密桩法一般可用来处理厚度为5m~25m的湿陷性黄土。素土挤密桩是利用挤土成孔挤密法和预钻孔夯扩挤密法在砂土和粉土中打入素土中,成桩时通过成孔过程中或夯扩的过程中的横向挤压作用,桩孔内的土被挤向周围,使桩间土得以挤密,从而降低孔隙比,消除土层湿陷,提高地基承载力。素土与桩间土体组成复合地基,共同承受基础上部传来的荷载,减少建筑物沉降。

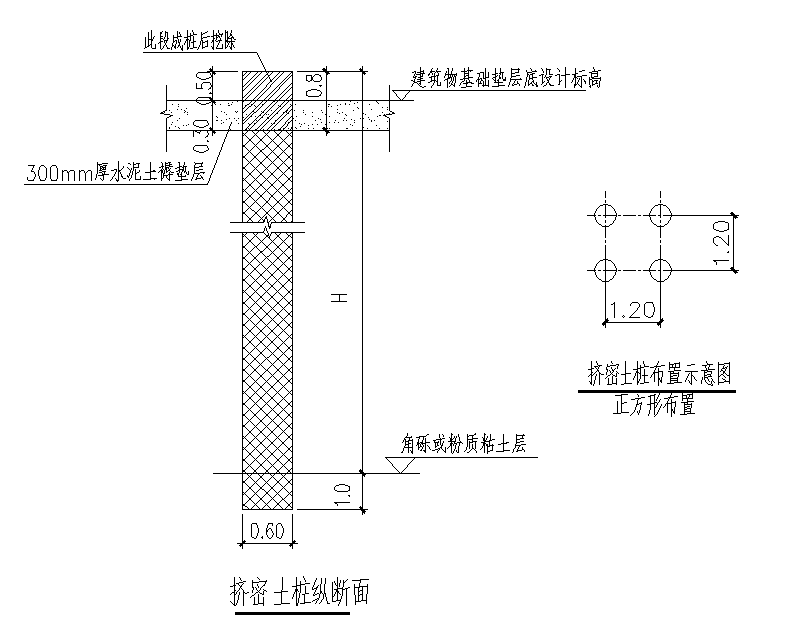

本工程地基处理土层厚度16.5m(满足处理深度不小于基础底下湿陷性土层的2/3,且下部剩余湿陷量不大于150mm),本工程地基处理范围为围墙轴线外2m。站区场地开挖至场地设计标高下1.0m后进行地基处理,设计平均桩长16.5 m ,成孔桩径450 mm,并在其孔中回填夯实素土,夯实后的平均桩径600mm。桩端位于黄土层中。按正方形的方式布桩,其中桩的中心距为 1200 mm。另外,在素土挤密桩施工结束后,在其基底设厚 0.3 m 的2:8水泥土垫层。按照《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012及《孔内深层强夯法技术规程》CECS197:2006计算出其实际特征值是162KPa。结合当地经验,本阶段桩间土挤密系数≥0.93及素土填料压实系数≥0.97 时,复合地基承载力的特征值不小于150 KPa,因此与建筑荷载的要求相符。复合地基变形亦满足工程需要。

施工时,成孔方式采用步履式螺旋钻机配合 DDC 重锤锤击施工。施工顺序按由中间向四周,间隔1~2个桩孔进行。

采用此方法除可以消除湿陷性,还可以挤密表层未固结素填土,满足工程需要。

挤密素土桩纵断面图如下:

钻孔灌注桩

钻孔灌注桩是指在工程现场通过机械钻孔在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。成孔过程中穿过一层砾砂层,易塌孔,所以本工程采用护筒护壁。

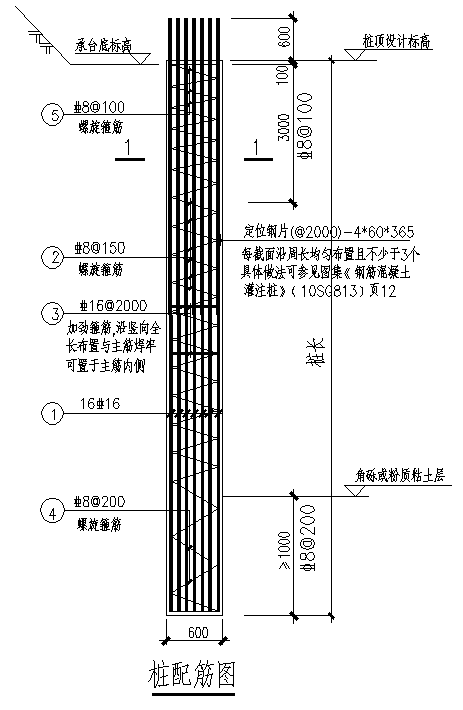

本工程中桩基承载性状为摩擦端承桩以粘土层、角砾层为持力层穿透湿陷性黄土层,成孔方法为护筒护壁钻孔灌注桩。其设计平均桩长与桩径为21.5m、600 mm。桩身采用 C35 混凝土及其配筋选用16Φ16。按《桩基技术规程》JGJ94-2008计算出其单桩承载力特征值640 KN~1200m,与竖向承载力要求相符。按照规范修正后的沉降量为5mm,满足工程需要。单桩水平承载力特征值为67kN,330kV出线构架基础采用双桩即可满足工程需要。

根据本阶段地勘资料,表层素填土松散未固结,厚度1.40~7.20m,平均厚度5.00m。未经处理的桩侧土不能提供可靠的水平抗力,所以采用钻孔灌注桩法的同时还需要挤密表层未固结素土。本工程拟采用桩基基础前先平均开挖5m并分层回填,震动碾压夯实。拟采用25KJ震动碾压机分层碾压夯实,每层厚度0.8m~1.4m,每层夯实20遍。夯实系数不小于0.94。预计夯实后水平承载力可满足工程需要。

钻孔灌注桩配筋图如下:

综上所述,本工程建筑物、构架及设备基础拟采用钢筋混凝土灌注桩基础完全消除黄土湿陷性;设备支架基础(除电容器隔离开关基础)、站内道路、电缆沟、埋管、围墙下及场地采用冲击碾压处理,处理后将消除表层场地湿陷,地基承载力≥150kpa。处理过后满足工程需要。

参考文献:

1.《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)

2.《建筑抗震设计规范》(2016年版)(GB50011-2010)

3.《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018)

4.《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223—2008

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

6.《孔内深层强夯法技术规程》CECS197:2006

7.《桩基技术规程》JGJ94-2008

8.《公路冲击碾压应用技术指南》(交通部公路科学研究院主编)

9.《复合地基理论及工程应用》(龚晓南)

10.《孔内深层强夯法技术规程》CECS197:2006

![]()

1