浙江省金华市青春中学

【摘要】科学教学中要注意科学方法的渗透,比较是思维的基础,在比较的基础上分类,进而归纳总结、分析演绎等。通过比较法可以促进科学概念的理解,科学实验的提升以及学习分化点的突破,值得教师多多尝试。

【关键词】比较法 科学概念 分化点

所谓比较法就是指按事物对立统一规律和人的认识规律把两种和两种以上的事物和现象加以对照,从而找出他们的异同点的一种认识方法。俄国教育家乌申斯基指出:“比较是一切理解和思维的基础,我们正是通过比较来了解世界上的一切。”在初中科学教学中,合理地运用比较法进行教学有助于培养学生观察、思辨、分析问题能力,有利于认识事物的本质特征,使学生学会学习,提高学生的科学素养。下面笔者从三个方面就科学课堂中如何更好地运用比较法来提高教学效果谈一点自己的做法和体会。

一、运用比较法促进科学概念的理解

1.通过比较引入概念

科学概念的引入需要一定的思维过程,通常常用实验的方法,形成直观形象的实验现象,再通过比较法对实验现象和结构进行分析,从而建立科学概念。

例

点燃

点燃

如,浙教版八年级下册第三章第一节《空气与氧气》中为了引入化合反应和分解反应两个基本概念。教师可以先呈现如下一些反应:①

通直流电

点燃

氢气+氧气 → 水 ② 铁+氧气 → 四氧化三铁③

点燃

点燃

高锰酸钾 →锰酸钾+二氧化锰+氧气 ④水 → 氢气+氧气⑤

一定条件

有机物+氧气 →二氧化碳+水+能量 ⑥石蜡+氧气 → 二氧化碳+水⑦ 氧气 臭氧

比较这些反应,让学生说说这些反应有什么相同点和不同点?最后引导学生从反应物和生成物的个数来分类,即可自然地引出化合反应和分解反应的概念

在科学教材中有很多教师演示实验和学生分组实验均要用到比较法,如牛顿第一运动定律的实验推理、欧姆定律和奥斯特实验等等,通过对不同科学现象和结果的比较分类,归纳总结建立概念,符合人们认知发展的规律。在平时的概念教学中要不断渗透比较这一种科学思维的方法,通过比较使学生意识到有的科学现象改变条件会引起“量”的变化,例如在推导欧姆定律的过程中,改变电阻两端的电压,通过电阻的电流也随之变化;有的科学现象改变条件会引起“质”的变化,例如铁和氧气反应,常温下生锈生成红色的氧化铁,点燃的条件下生成的则是黑色的四氧化三铁。

2.通过比较强化概念

科学概念是从具体的现象中抽象出来的,其反映的本质特征和一些非本质特征连在一起混淆视听,且相近概念之间有着这样那样的联系与区别,造成学生在新授课后对概念的理解还很分散。为了把一些有内在联系的概念串联起来,可通过比较法可帮助学生直击概念之间最本质的特征,使学生更为深刻地理解科学概念。

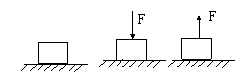

例如,浙教版七年级下册第三章《运动和力》中有“重力”和“压力”这两个物理概念很容易混淆,有一大部分学生将静止在水平桌面这一特殊情境下重力和压力的关系推向一般化,片面地认为“压力的大小总是等于重力的大小”,甚至有部分学生认为“压力就是重力”,为了比较区分这两个概念,在教学中可以设置如下的例题:

( 1) 物体A的重为10N,静止在水面地面上时,物体A对水平地面的压力为多大?

1) 物体A的重为10N,静止在水面地面上时,物体A对水平地面的压力为多大?

(2) 如果此时再对物体A施加一个竖直向下的力F=5N,物体A对水平地面的压力又为多大?

(3) 如果此时再对物体A施加一个竖直向上的力F=5N,物体A对水平地面的压力又为多大?

让学生求解在不同情况下的压力,通过不同情况下结果的比较,暴露和矫正学生头脑中原有的“前概念”,使学生对压力和重力进行自我区分,在此基础上,引导学生从两个力的定义、力的作用点等角度进行科学比较,强化对压力和重力的理解。

二、运用比较法挖掘科学实验的内涵

实验是科学教学的重要载体,做好实验用好实验对科学学习至关重要。单单演示一个实验的成功往往不能揭示科学知识的本质,通过比较法可以充分挖掘实验的教学功能。教学过程中我们可以从实验材料、实验现象、实验装置和实验条件等方面进行多角度的比较。

燃烧蜡烛测氧气含量 拉瓦锡实验

例如,浙教版八年级下册第三章第一节《空气与氧气》中测定空气中氧气的体积分数这一实验,在分析了实验原理后,没有马上呈现课本上拉瓦锡的经典实验,而是先用蜡烛燃烧测量氧气的体积分数:在水槽中盛适量的氢氧化钠溶液,滴入几滴酚酞试液,溶液微微变成红色,点燃一支短蜡烛,使其漂浮在水面上。接着,将集气瓶倒扣在蜡烛上方,并将瓶口水封。一段时间后,蜡烛慢慢熄灭,冷却后集气瓶内的水位上升。在水下用玻片盖上集气瓶,取出,将集气瓶中的水倒入量筒读出水的体积。结果测得空气中氧气的体积分数小于1/5。经历了一次失败的实验后,再让学生重温拉瓦锡实验,并对两次实验进行比较。

| 燃烧蜡烛测氧气含量 | 拉瓦锡实验 |

实验材料 | 蜡烛、氢氧化钠溶液、水槽 集气瓶 | 集气瓶、红磷、燃烧匙、导管、烧杯 |

实验现象 | 蜡烛慢慢熄灭,进入集气瓶的水的体积小于集气瓶容积的1/5 | 红磷燃烧产生大量白烟,冷却后水经导管进入集气瓶的水的体积约占集气瓶剩余容积的1/5 |

实验装置 | 见图 | 见图 |

实验条件 | 密闭系统中点燃 | 密闭系统中点燃 |

两种方法测定空气中氧气的体积分数的比较:

教师事先要说明二氧化碳气体可以被氢氧化钠溶液吸收,在比较两个实验的基础上,提出问题:(1)两个实验的共同点有哪些?(2)两个实验的不同点在哪里?(3)为什么燃烧蜡烛测氧气含量进入集气瓶的水的体积小于集气瓶容积的1/5?…… 通过两个实验的比较引导学生对实验中反应物和生成物的种类、多少、状态以及装置的气密性等逐一进行分析,边议边论,充分挖掘教材上实验的深刻内涵。

三、运动比较法克服科学知识的分化

初中生在刚开始学习科学时,教师一般都会努力创设情境,培养学生学习科学的兴趣。但随着学习内容的增多,学习难度的加大,一些抽象难懂的知识点就成了学生的分化点,导致其成绩难以提升,渐渐失去了学习科学的兴趣。针对学生在科学学习上的分化点,通过比较法让学生从正反两个角度审视科学问题,更容易理解科学的本质,突破学生的分化点。

例如,在学习浙教版八年级上册《大气压》这一节内容时,尽管教师已经演示了覆杯实验、瓶吞鸡蛋、马德堡半球实验等许多证明大气压存在的实验,当教师问学生:喝牛奶时牛奶时靠嘴巴的吸力吸上来的吗?很多同学仍会点点头表示非常赞同。平日生活经验告诉我们没有嘴巴吸牛奶不可能上来呐,此时教师可以运用比较来帮学生放弃自己头脑中根深蒂固的“前概念”,建立科学概念。我们可以先在一只试管中不装满水,滴入几滴红墨水,试管中塞上带导管的橡胶塞,这时让学生来吸试管中的水轻而易举就可以吸上来。不断往试管中加水,学生感觉吸上来越来费劲,当试管中装满水时,学生就是使出的力气也无法将试管中的水吸上来,此时再问学生这个问题:当试管中未装满水时,我们可以轻易将其中的水吸上来,为什么当试管中装满时,我们的嘴巴却怎么也不能讲水吸上来呢?通过这样的比较,学生马上意识到问题的关键是试管中不装满水试管中有空气,里面有气压。教师再追问,既然有大气压的存在,为什么要我们的嘴巴吸一下牛奶才会吸上来呢?有的学生会认识到嘴巴吸气会使吸管中的气压变小,试管中的气压大于吸管内的气压把牛奶压上来。

试管中未装满水时 试管中装满水时

在科学教学中,我们既要求学生找出差异性极大的科学现象或科学概念之间本质的共同点,又得要求学生找出表面上极为相似的科学现象或科学概念之间本质上的区别。比较法与学生的分析和综合能力密不可分,没有分析,就没有比较的对象和标准;没有综合,也就没有比较的分类和结果。在教学过程中通过比较法的渗透,学生对科学知识的理解和掌握可以更加胸有成竹。

【参考文献】

[1]胡月芳.初中物理教学中比较法的渗透[J].中学物理教学参考,2005,34(6):22-23.

[2]谢杰妹.比较法在初中生物复习课教学中的应用[J].中学生物学,2013,29(6):22-24.

4